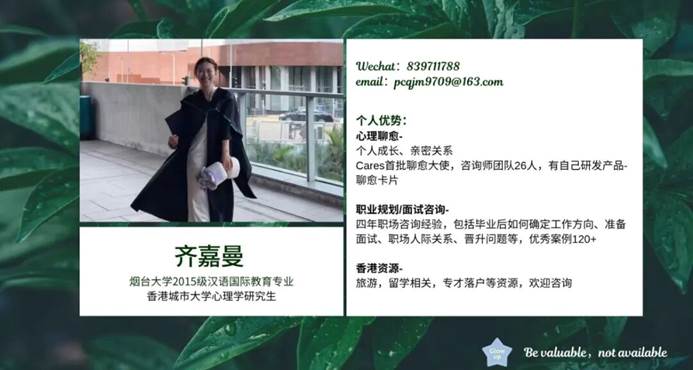

这是一位校友的奋斗感言,读来让人心潮澎湃。奋斗是青春最亮丽的底色。祝福齐嘉曼校友和所有和她一样砥砺前行的校友们。齐嘉曼,烟台大学国际教育交流学院2015级校友,2019-2024年在上海工作,香港城市大学心理学硕士(2025)。

最近高考陆续出分,距离我高考刚好十年

我回想了一下,福建-山东-上海-香港,嘴角不觉上扬

一个人的成长,往往是从他第一次真正为自己选择远方开始的

介绍一下背景

我的故事起点不算高光。小学一般会读书,初中比较会读书,高中七百多人,我曾在六百多名的位置“稳定发挥”。从坚定选的理科,到为求一线生机“战略性转移”到文科,用一年半的时间,恶补之前一年半上课睡觉欠下的债。高三那年拼了命往前冲,最终挤进年级前50,够上了一本线。人生有时候需要的不是一直领先,而是关键时刻能对自己下得了狠手

选大学,我没有听老师建议,自己在网上搜的「综合型大学」,跑到山东读的书,烟台大学,这是我去过的最美的学校之一,老师也好,我很幸运

大学四年,我爱折腾

一进学校,疯狂报名各种社团,高峰期同时混迹5、6个组织,每天早出晚归舍友也很少见到我,模拟联合国和创行是我的主战场,全国各地打比赛,为了一份稿件两三天只睡几个小时是常事,这些折腾表面是活动,其实迅速扩张了我的阅历和人脉,不少那时并肩作战的朋友,至今仍有联系,成了彼此成长的见证人

跟很多人一样,我对我本专业兴趣并不大,但是我给自己定的是,“至少认真试一次,才有资格判它死刑!”。于是沉下心用了一学期时间认真学习,考得还行,但兴趣不大。大三大四的时候,转向实习战场,那个时候还没这么卷,字节,奥美,蓝标,借着学生身份我都跑了个遍,但实习无非是打杂而已,大厂卷不进,独角兽也是一个好的选择

19年毕业,拎着行李我到了上海,初来乍到,方向未明,朋友为零

在外滩边的青年旅舍一住就是半个月,40块一晚,七八个人共用1个洗手间,凌晨常被吵醒。每天穿梭在不同的面试场,行业岗位五花八门。面试官上来问我我的职业规划,我向他表达了只干这行的决心,眼神坚定的像要入党,心里实际想我刚毕业我有个屁规划...记得有家公司问我期待薪资,我小心翼翼说了个5k,老板笑了:“这点钱在上海活不了”,然后给我开了6.5k,虽然最后没去,但我意识到,2019年普通毕业生在上海的工资保底要6k。那段时间没找家里资助,我记得我只吃得起罗森的便当,但幸福感并不稀缺:每天接触新行业、学习新东西的兴奋感,以及深夜人潮散尽后,把整个外滩当作私人后花园跑步的自由,都成了支撑我的光。小镇青年在大城市的底气,从来不是天生的,是自己一点点挣出来、感受出来的

回忆起来,上海五年,像按了快进键,分享几个感受

小镇青年在大城市自信是自己给自己的:有一次我应聘杜莎母公司,团面六个人,三个英国海归,两个资深职场人,英语溜得像美剧。3小时的团面搞的我头皮发麻,题目都没看懂用中文偷偷问了旁边人,但到了给方案环节,我毫不怯场,思路清晰。最后六进二,我成了其中之一。但那感觉至今记得——畏畏缩缩最易被轻视

所谓的职业规划,是走出来的:我从外企总助,到互联网销售,再到企业发展顾问,每一份工作都像在跨界,在重启,但我不仅上手快,身价也在涨。原因在于我从不把自己当“打工人”。我做职业咨询的时候跟每个人都说:“不要以打工的视角看你的工作,不然你会内耗会怀疑,同事、琐事,一点小事都会影响到你;找到能破局的副业很关键,我的副业就是给毕业生和高管梳理方向,本质上,他们都困在某个圈里。我分享信息差和见解,帮他们看清更多可能性,这个过程也让我自己不断增值。人生没有白走的路,每一步都算数,关键在于你是否带着思考和链接的视角在走

人最大的资本不一定是年龄,而是随时重启能力和勇气:每次我换工作不是因为干不下去,恰恰相反,每次做得都挺开心(总体而言)。跳槽,是因为“我需要改变”的信号在体内轰鸣。想了解互联网,我就去阿里做销售,节奏很快,带病入职,3天出单。从咨询公司裸辞到香港读研,是想学心理学,也是那段时间太闲了,我的时间不该被这样消磨。这两年每次都会有人跟我说看我状态好,我觉得保持对现状的警觉和对改变的渴望,是生命力旺盛的来源

最近我还在准备其他考试,分享先到这~

最后,特别想对刚高考完的朋友们说:高考这三年确实苦,但别信“大学就轻松了”这种话。真正的“轻松”,是挣脱了单一评价体系后,那份沉甸甸的“自由选择权”。从现在起,人生方向盘在你手里。你可以选择躺平四年,也可以去疯狂探索不同的社团、比赛、城市、见不同人,爱值得爱的人。没有对与错,没有优等生劣等生,去追求你们自己内心定义的“成长”,去拥抱这份成人世界最珍贵的礼物——自主权。你的路才刚刚铺开,勇敢去走吧!